Parfois confondus avec les cancérigènes ou limités à leur impact sur la fertilité, les perturbateurs endocriniens couvrent une gamme bien plus large de pathologies. Explications.

1 - Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien?

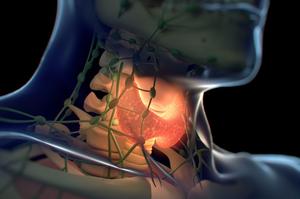

«Si un poison traditionnel agit comme une bombe sur l’organisme, un

perturbateur endocrinien (ou PE) se rapproche plus d’une cyberattaque»,

explique Robert Barouki, biologiste et toxicologue à l’université

Paris-Descartes. Les PE viennent en effet perturber le système de

communication du corps humain, appelé système endocrinien, qui permet

aux organes de dialoguer entre eux via les hormones. Il existe

différents «modes de perturbation» qui viennent «brouiller» la

communication: un PE peut ressembler à une hormone et activer les mêmes

récepteurs ; il peut inversement inhiber ces mêmes récepteurs et

empêcher la diffusion du message hormonal ; il peut enfin perturber la

bonne synthèse des hormones ou des récepteurs qu’elles activent.

2 - Des effets très divers

Comme les PE perturbent le système hormonal, ils sont souvent

assimilés aux seuls produits ayant des effets délétères sur la

fertilité, le développement et les organes reproducteurs.

«Historiquement, c’est comme ça qu’ils ont été découverts, par leurs

effets néfastes sur la taille du sexe des alligators ou le changement de

sexe de mollusques dans des lacs pollués», précise Robert Barouki.

«Mais les hormones interfèrent dans beaucoup d’autres domaines. On pense

aujourd’hui que les PE sont impliqués dans une très large gamme de

pathologies chroniques, telles que le diabète ou l’obésité. Ils ont

probablement un effet néfaste sur le développement cognitif, pourraient

favoriser le développement de certains cancers ou expliquer en partie la

recrudescence des allergies par les perturbations induites sur le

système immunitaire.»

3 - Une définition plus ou moins stricte

L’Organisation mondiale de la santé définit les PE comme «des

substances ou des mélanges de substances d’origines naturelles ou

artificielles étrangères à l’organismes qui peuvent altérer les

fonctions du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères

sur la santé d’un organisme intact ou de ses descendants».

«Peu de substances remplissent tous ces critères», prévient Robert

Barouki. «Il peut se passer des années, voire des décennies, pour

établir un lien de causalité définitif entre une perturbation du système

endocrinien et une pathologie donnée. Il existe en revanche des

centaines de molécules plus ou moins fortement suspectées. Lorsqu’on

observe une molécule se lier à un récepteur hormonal en laboratoire, on

peut raisonnablement s’inquiéter de sa possible toxicité. On parle alors

de perturbateur endocrinien potentiel.»

4 - Quelques exemples

Le bisphénol A est emblématique. Utilisé pour réaliser le vernis

intérieur des boîtes de conserves ou des canettes, il sert aussi à

fabriquer des plastiques durs et transparents… comme ceux des biberons.

C’est un perturbateur endocrinien reconnu en France, et depuis peu en

Europe. Toxique pour le système reproducteur, c’est un

oestrogéno-mimétique: il se fixe sur les mêmes récepteurs que les

oestrogènes, une hormone sexuelle femelle primaire.

Les PE potentiels ou avérés sont partout: phtalates dans les

plastiques mous, retardateurs de flammes bromés (dans tous les appareils

électroniques, les avions, etc), composés perfluorés des revêtements

anti-adhésifs, dioxines émises par la combustion des déchets ménagers

(en grande partie filtrées désormais), PCB utilisés comme isolants dans

les transformateurs (leur production a été arrêtée mais ils sont

extrêmement persistants dans la nature, si bien que l’on continue à être

exposés), pesticides organochlorés omniprésents, parabènes utilisés comme conservateurs en cosmétique,

etc. «Il existe aussi quelques composés naturels qui imitent les

oestrogènes dans certains végétaux comme le soja», ajoute Robert

Barouki. «Mais je ne suis pas vraiment convaincu qu’ils aient d’effets

toxiques ou nocifs pour la santé. On se pose des questions mais il n’y a

rien d’avéré.»

L’exposition n’est pas identique en fonction des molécules et de leur

usage. «Le bisphénol A utilisé dans un pare-choc de voiture, ce n’est

pas le même risque que celui dans le biberon d’un enfant», note le

toxicologue. «Il ne faut pas tout mélanger et faire preuve d’un peu de

bon sens.»

5 - Une temporalité complexe

Il peut s’écouler des années entre l’exposition à un perturbateur

endocrinien et le développement d’une maladie. «Une exposition pendant

le développement du fœtus peut induire une maladie des années plus

tard», rappelle Robert Barouki. «La plupart du temps, il faut une

exposition prolongée pour observer des effets néfastes. Dans certains

cas, c’est l’accumulation des PE dans les tissus qui déclenche

finalement une pathologie. Il faut peut-être plusieurs générations dans

certains cas. Cela rend les choses très compliquées à étudier.»

6 - La dose ne fait pas toujours le poison

Augmenter les concentrations d’un perturbateur endocrinien ne

renforce pas toujours l’effet. Dans certains cas, un PE est plus néfaste

à faible qu’à forte dose. Parfois, c’est à une dose intermédiaire que

l’effet est le plus prononcé. «Chaque cas est différent», rappelle

Robert Barouki. «Cela rend très difficile la définition d’un seuil

acceptable. Mais il ne faut pas généraliser. Il existe tout de même des

cas où la dose est clairement proportionnelle à l’effet. Il est alors

souhaitable de réduire l’exposition de la population à cette molécule

sans tergiverser.»

7 - Un effet cocktail compliqué à analyser

«Il existe 100.000 molécules artificielles utilisées dans

l’industrie, sans compter les molécules naturelles», rappelle Robert

Barouki. «On imagine le nombre astronomique d’associations potentielles

que cela induit. Il est impossible de tout tester.» L’action de certains

perturbateurs endocriniens vont s’ajouter.

D’autres vont s’annuler. Certains PE ne vont déclencher une pathologie

que s’ils sont associés entre eux… «Il ne faut toutefois pas renoncer

face à cette complexité. Il est raisonnable de penser que l’action de

deux PE qui agissent de la même manière vont s’ajouter. Cela peut

constituer un point de départ pour déterminer des seuils

intelligemment.»

Le Figaro santé, 04/07/2017.

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire