La loi Neuwirth, qui autorise le contrôle des naissances, fut votée par l’Assemblée nationale le 19 décembre 1967.

Le 19 décembre

1967, l’Assemblée nationale en votant favorablement pour la proposition

de loi du député Lucien Neuwirth autorisait la contraception. Cinquante ans après, comment les Françaises et les Français envisagent-ils le contrôle des naissances ?

De la contraception à l’avortement : une légalisation par étapes

La proposition de loi défendue en 1967 par le député Lucien Neuwirth autorise la fabrication et l’importation de contraceptifs en France, de manière très encadrée : sur ordonnance, en pharmacie, avec consentement écrit des parents pour les personnes mineures. La propagande antinataliste reste interdite.Le texte constitue une révolution par rapport à la loi de 1920 qui punissait de prison toute distribution de moyens de contrôle des naissances (avortement ou contraception) ou toute information sur des « procédés propres à prévenir la grossesse ».

- 1974 : remboursement de la pilule

- 1975 : l’Interruption volontaire de grossesse autorisée

- 1999 : la « pilule du lendemain »

|

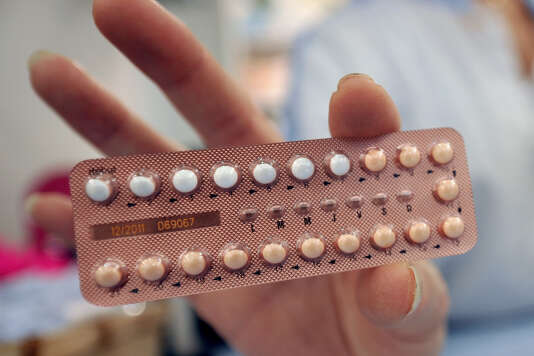

La pilule reste le premier moyen de contraception en France. MYCHÈLE DANIAU / AFP

|

En cinquante ans, l’apogée et le déclin de la pilule

Avant 1967, la contraception était officiellement interdite en France. Pourtant, la plupart des couples limitaient déjà les naissances par le retrait ou coït interrompu (pratiqué par 31,8 % des couples en âge de concevoir), par l’abstinence périodique (18 %) ou par le recours au préservatif (10 %), comme le montre une étude publiée par l’Institut national d’études démographiques (INED) sur « Cinquante ans de contraception légale en France ».La pilule et le dispositif intra-utérien (stérilet), deux méthodes médicales apparues en France dans les années 1960 se développent rapidement. Par sa facilité d’usage, la pilule s’érige en symbole de la libération de la femme. A la fin des années 1980, l’épidémie de sida augmente le recours au préservatif masculin, qui devient aussi moyen de contraception, en particulier en début de vie sexuelle ou lors de rapports avec un nouveau ou une nouvelle partenaire.

La pilule reste de loin la contraception la plus fréquente, plébiscitée par 57 % des femmes en 2000 et plus de 53 % en 2010, malgré l’apparition d’autres méthodes hormonales (anneaux, implants, patchs). Mais un scandale sanitaire lié à la pilule dite « de troisième génération », accusée de provoquer des embolies ou thromboses, provoque une désaffection rapide pour la pilule (seulement 43 % des femmes en 2016) au profit notamment du stérilet.

(...)

Article intégral en ligne : http://www.lemonde.fr

Source : Le Monde, 19/12/2017.

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire