Macron

a promis la publication de l'algorithme national de Parcoursup. Mais

l’avenir des étudiants se jouera plutôt dans la pléthore de variantes

locales, estampillées "outils d’aide à la décision". "Opaques" pour les

uns, "incompréhensibles", pour les autres, ces algorithmes locaux sont

"un vrai moyen de sélection" à l'entrée de l'université.

Lors

d’un discours sur l’Intelligence artificielle au Collège de France le

29 mars dernier, Emmanuel Macron a lourdement insisté : il est impératif

que les algorithmes utilisés par l’Etat soient rendus publics. Premier

concerné : celui de Parcoursup, afin de rendre plus transparent le

processus d’intégration des étudiants. C’est de ce logiciel dont

dépendent, pour la première fois cette année, toutes les formations qui,

sélectives ou non, recrutent après le bac. Mais du côté enseignants,

cette annonce n’a pas soulevé l’enthousiasme : "Publier cet algorithme au niveau national ne sert à rien, se désole Thomas Alam, maître de conférences en sciences politiques à l’Université de Lille II. Les

critères ajoutés par chaque université, chaque filière, seront absents.

Le véritable enjeu est dans les algorithmes locaux, dont le contenu est

aujourd’hui totalement opaque". De fait, dans l’enseignement supérieur, nombreuses sont les voix qui s’élèvent contre un algorithme qui permettrait une "sélection déguisée" des candidats à l’entrée de l’université.

|

"Beaucoup d’entre nous ignorent encore quels seront leurs

propres critères de notation", déplore un enseignant. - Michel Stoupak / NurPhoto

|

"Projet de formation motivé", "fiches Avenir" et bulletins

De

quoi parle-t-on exactement ? Dans beaucoup de filières, où le nombre de

candidats excède celui des places, les commissions d’examen des voeux,

composées par les chefs d’établissement, devront examiner des milliers

de dossiers reçus, puis les ordonner entre "oui", "oui si" et "en

attente" (le non étant réservé exclusivement aux filières dites

"sélectives"). Pour faciliter le traitement de cette tâche dantesque, le

ministère de l’Enseignement supérieur a mis à disposition un "outil

d’aide à la décision", présenté aux équipes lors de journées de

formation fin mars.

"L’outil de décision", c’est le petit nom donné aux

algorithmes locaux qui sont censés aider les enseignants-chercheurs dans

leur classement. Sur le principe, il est le même pour tous. Il permet

de rentrer les différents critères qui compteront dans la détermination

des dossiers des futurs étudiants.

Que se cache-t-il donc derrière ce paramétrage ? Une somme de critères assez difficile à appréhender, supposée rendre "plus humain"

le recrutement dans les universités. Ces éléments sont censés mêler des

éléments quantitatifs et qualitatifs. Dans la feuille de route

transmise par le ministère aux enseignants lors des journées de

formation, quatre grands critères sont définis. D’abord le "projet de

formation motivé", à travers la lettre de motivation. Ensuite, les

"fiches Avenir" remplies par les professeurs principaux des élèves et

les proviseurs. Après, les notes des élèves en fonction de leur bulletin

de Première et de Terminale (certaines filières pouvant remonter

jusqu’au collège) et enfin les notes du bac, indexées sur les épreuves

anticipées passées l’année précédente.

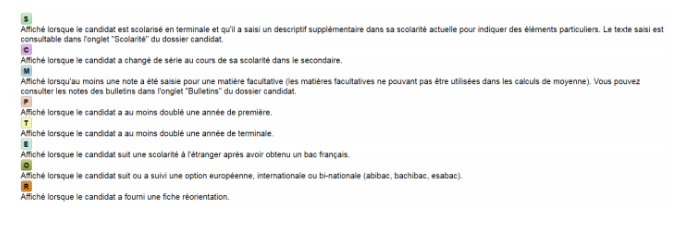

Des signalements pour chercher des "marqueurs sociaux"

Certains

dossiers figurant désormais entre les mains des algorithmes locaux sont

également accompagnés de marqueurs bien spécifiques : "C", lorsqu’un

candidat a changé de série en cours de scolarité dans le secondaire. "P"

quand il a au moins redoublé une fois en première. "T" lorsqu’il a

redoublé au moins une fois sa Terminale. Mais aussi… "O", quand le

candidat a suivi ou suit une “option européenne, internationale ou

bi-nationale" et “E", si le candidat suit une "scolarité à l’étranger

après avoir obtenu son bac français". Pour Thomas Alam, ces signalements

sont bien la preuve d’une recherche de "marqueurs sociaux" pour différencier les candidats : "Les

lycées français à l’étranger sont réputés pour être plus exigeants que

les autres. Pour quelle raison choisit-on de signaler la provenance de

ces lycéens si ce n’est pas pour souligner cet élément ?"

Extrait du document "Paramétrer l'aide à la décision pour les formations de licence".

Des critères différents pour chaque université... et pour chaque filière

Reste-t-il

alors simplement à pondérer chacun de ces éléments ? Absolument pas.

C'est là que les "spécificités locales" entrent en jeu car il revient

aux formations d’établir les différentes pondérations auxquelles seront

soumis les dossiers. "Nous quittons le registre national pour nous

orienter vers un système où chaque filière représentera en elle-même un

îlot de sélection", se désespère Christel Coton, maîtresse de

conférence en sociologie à l’université de Paris I et responsable de sa

filière Administration économique et sociale (AES). Concrètement, cela

signifie que la licence de droit à l’université du Capitole, à Toulouse,

n’aura pas les mêmes critères d’entrée que celle de l’université

Jean-Moulin à Lyon. Et attention : dans ce classement supposément "objectif" - puisque réalisé à l’aide d’un algorithme - il ne peut pas y avoir de candidats ex-aequos.

"Nous quittons le registre national pour nous orienter vers un système où chaque filière représentera un îlot de sélection"

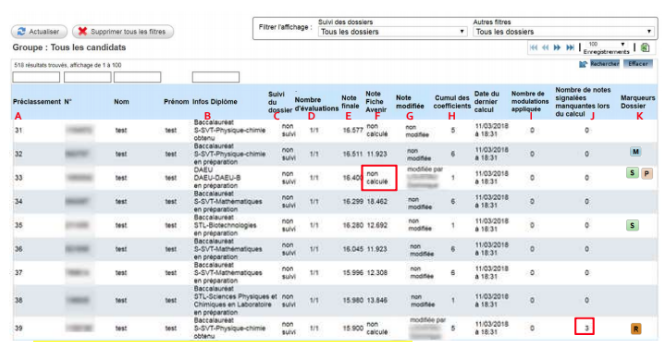

Prenons dans un premier temps l’exemple du bulletin de notes. Avant

d’obtenir la moyenne définitive d’un élève, l’enseignant doit dans un

premier temps renseigner plusieurs "moyennes intermédiaires" : une pour

les notes du bac, une pour les notes de Première, et une troisième pour

les notes de Terminale. Il leur est aussi possible de créer des moyennes

intermédiaires en fonction des disciplines. En théorie, cela doit

permettre de valoriser une matière en lui apportant un coefficient plus

élevé. Par exemple, une Commission de première année de licence de

mathématiques peut choisir d’isoler les domaines scientifiques.

Qu’en

est-il de celles qui ne découlent pas directement d’une discipline

enseignée au lycée ? Par défaut, le français peut faire figure de

distinction dans le classement. "Il ne suffit pas ‘d’avoir un bon

niveau d’expression écrite’, comme on l’a vu dans certains attendus

nationaux pour réussir dans une filière", objecte un

enseignant-chercheur faisant partie de l'Observatoire de la sélection

universitaire. Ce groupement informel, opposé à la réforme, veut en

dévoiler les coulisses par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Au-delà

du processus de notation en lui-même, l’Observatoire pointe ses

problèmes philosophique : "On sait parfaitement que certains lycéens

notent plus facilement que d’autres. Nous pouvons être tentés de mettre

une note plus favorable à un établissement connu pour son exigence,

pour mettre tout le monde sur un pied d’égalité. C’est déjà discutable.

Mais que faire des milliers des lycéens dont on ignore les critères de

notation ?"

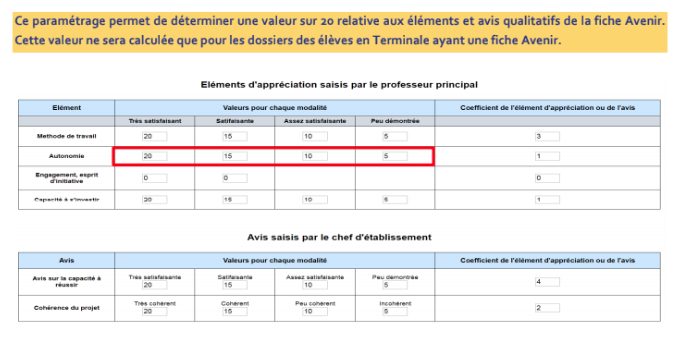

La "capacité à réussir" notée de 1 à 20

Passons

à un deuxième critère. Les enseignants-chercheurs doivent également se

pencher sur les "fiches Avenir". Sont déterminés par le prof principal :

la méthode de travail d’un élève, son autonomie, son engagement, son

esprit d’initiative et sa capacité à s’investir. Au proviseur est

laissée la lourde tâche de déterminer la cohérence du projet du lycéen

et… de donner son avis sur sa capacité à réussir ! Une fois dans

l’algorithme, ces appréciations écrites doivent être transformées en

note comprise entre 0 et 20, "20 étant le maximum possible donné à la modalité 'Très satisfaisant' ou 'Très cohérent'",

indiquent les documents du Ministère de l’enseignement supérieur. (Il

est également possible de noter le tout sur 15 et non pas sur 20, mais

nous vous passerons ces joyeuses considérations mathématiques.)

Il

revient aussi à l’enseignant-chercheur de décider, en fonction des

coefficients, quels éléments de la "fiche Avenir" il préfère mettre en

valeur. L’autonomie peut par exemple être moins valorisée que la méthode

de travail, comme le montre l’exemple ci-dessous :

Extrait du document "Paramétrer l'aide à la décision pour les formations de licence".

Ici encore, nouveau problème: "Dans

certains lycées, les professeurs principaux n’ont pas joué le jeu. Ils

ont décidé de mettre ‘Très satisfaisant’ à chacun de leurs élèves, nous explique un membre de l’Observatoire de la sélection universitaire. C’est

normal, ils ont envie qu’ils réussissent ! Ce qui signifie que si on

décide de faire entrer les fiches avenir dans nos critères de notation,

nous allons désavantager les élèves dont les professeurs ont

scrupuleusement respecté les consignes du Ministère".

La "sélection sociale" par la lettre de motivation

Troisième

et dernier élément à renseigner dans l’algorithme local : l’examen du

projet de formation motivé. Exit, comme sur APB, les indications des

préférences des étudiants en fonction des établissements : "Comment savoir si un étudiant veut venir si on ignore où notre filière se situe dans ses voeux ?"

s’agace un enseignant. Sur Parcoursup, la réponse se trouve dans les

lettres de motivation en 1.500 signes remplies par les élèves. "Mais elles peuvent avoir été rédigées par quelqu’un d’autre, du professeur au parent ! se désespère Christel Coton. On

avantage les élèves dont l’entourage est suffisamment disponible et

cultivé pour écrire ces billets. C’est de la sélection sociale".

Quid, de plus, des cas où ces lettres de motivation ont été écrites par

des officines privées ? Pour l’Observatoire de la sélection

universitaire, la réponse est simple : de toute manière, ces lettres ne

seront pas lues : "Vous pensez vraiment qu’il est humainement

possible de lire 3000 candidatures et de rentrer manuellement chacune

des notes demandée par l’algorithme ? Dans beaucoup de filières, la

‘partie qualitative’ passera à la trappe. Et que restera-t-il, sinon une

sélection par les notes à l’entrée de l’université ?"

(...)

Source : Marianne, 09/04/2018

Article intégral en ligne : https://www.marianne.net